Hallo zusammen

Im Moment ist es etwas langweilig, die Pilze gönnen sich in meiner Gegend eine Pause.

Falls niemand was dagegen hat, poste ich deshalb nach und nach ein paar meiner Funde von diesem und letztem Jahr.

Habt Spass damit, für alle die Interesse daran haben. Einsprachen zu meinen Bestimmungen sind natürlich willkommen, ich lerne gerne dazu.

Und nur zur Vorwarnung: Es sind keine Speisepilze in diesem Beitrag.

1) Fomitopsis (oder Laricifomes) officinalis - Lärchenschwamm

Sieht man nicht so oft, er wächst nur an Lärchen, ist auch dort selten und oft hoch oben am Baum, wo man gar nicht hinschaut.

Da er in der Schweiz streng geschützt ist, durfte er natürlich am Baum bleiben. Ausserdem hatte ich keine Leiter dabei.

2) Rhizocybe (ehemals Clitocybe) vermicularis - Lärchentrichterling:

Gefunden im Lärchen-/Fichtenwald auf 1700m.ü.M.

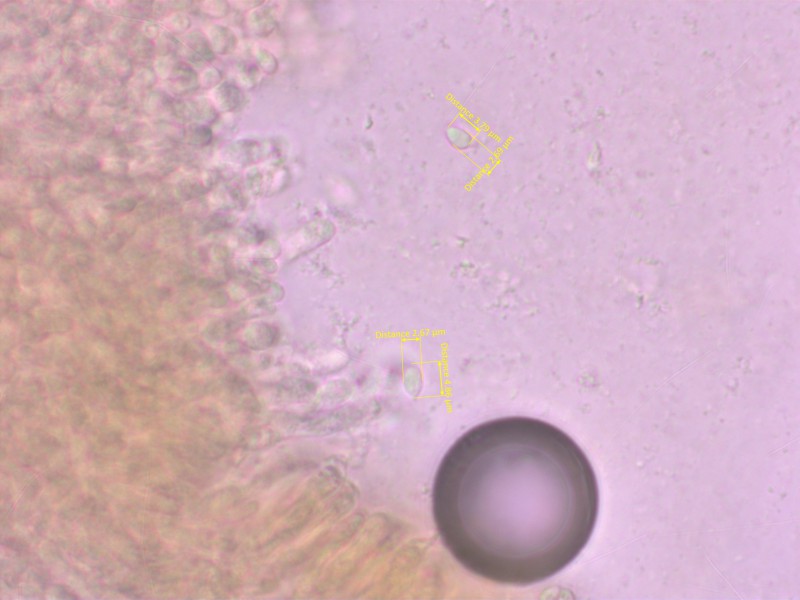

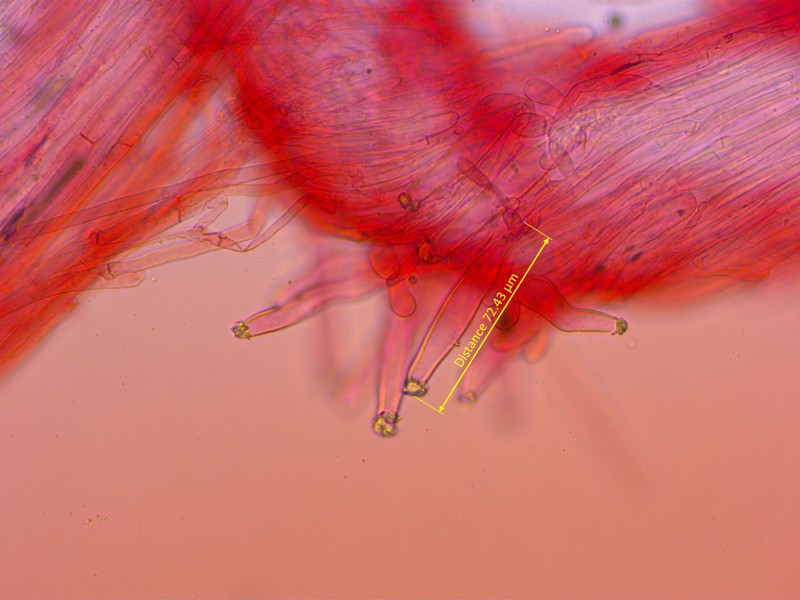

Die weissen Rhizoide geben der neu geschaffenen Gattung den Namen.

Bei Trichterlingen habe ich immer Mühe vernünftige Sporenbilder zu bekommen...

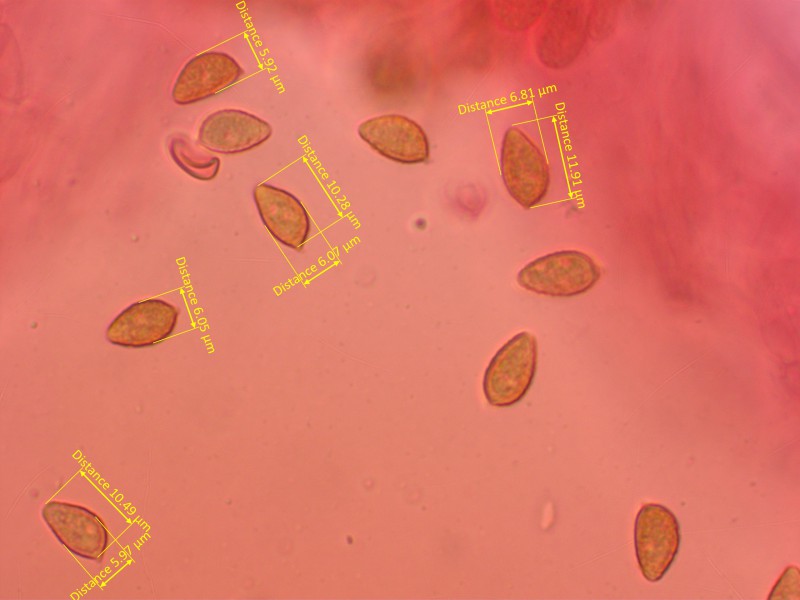

Sporen in Melzer, 1000x:

3) Myxomphalia maura - Kohlennabeling

Auf einem Kohlehaufen beim Grillplatz, wo er halt hingehört.

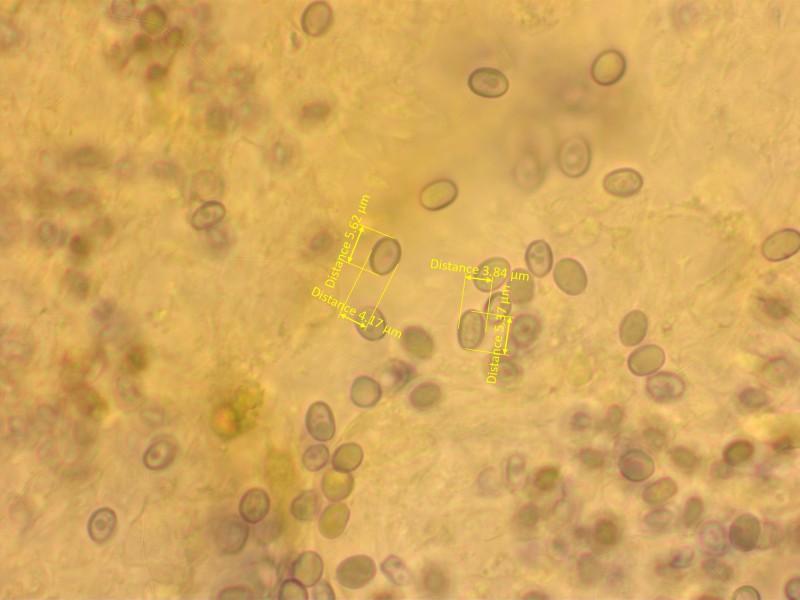

Sporen in Melzer, 1000x:

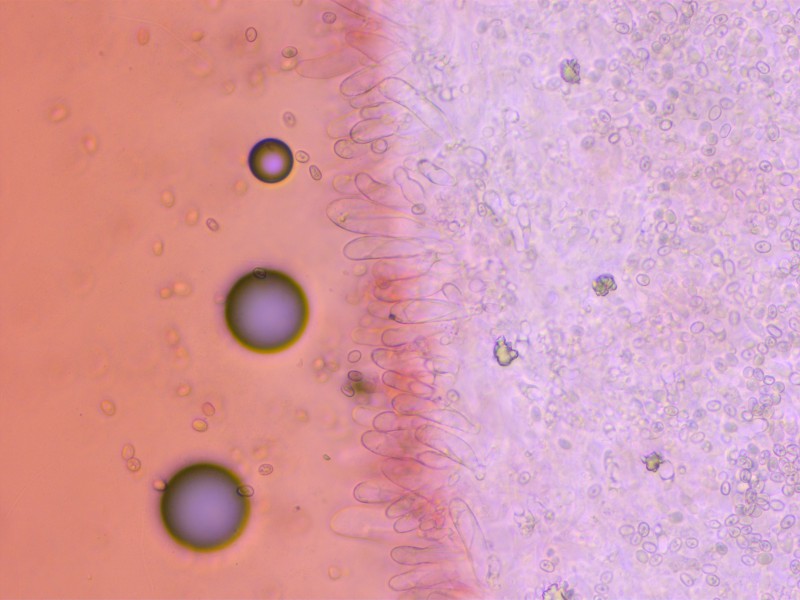

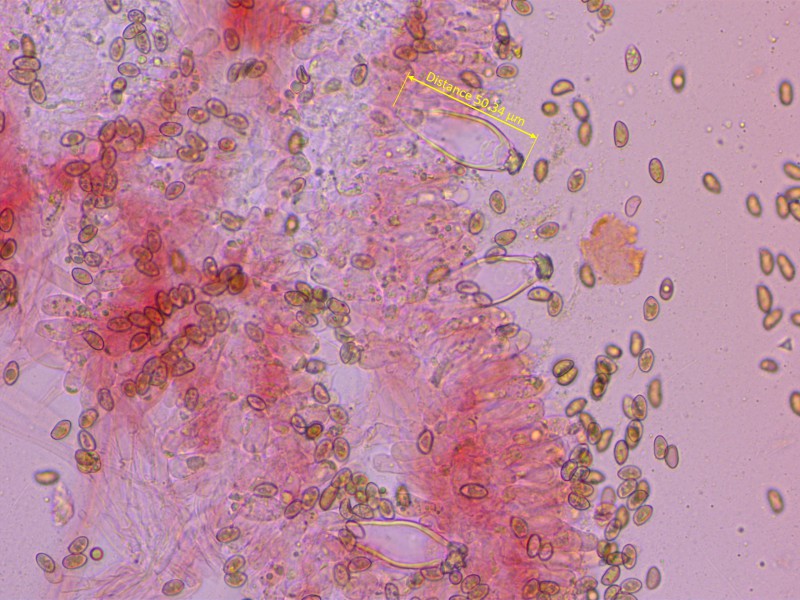

Cheilos in Kongorot, 400x:

4) Inocybe ochroalba - Ockerweisser Risspilz

Am Strassenrand bei Fichten und Lärchen.

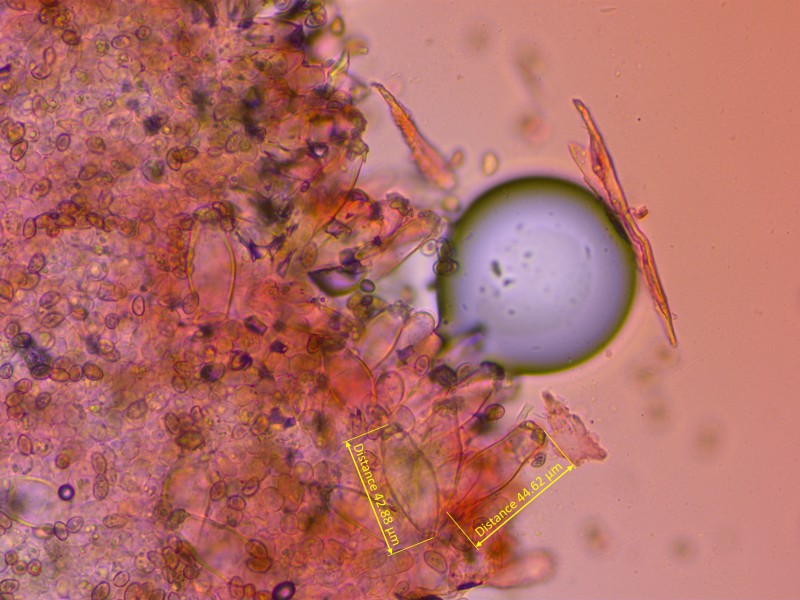

Sporen in Kongorot, 1000x:

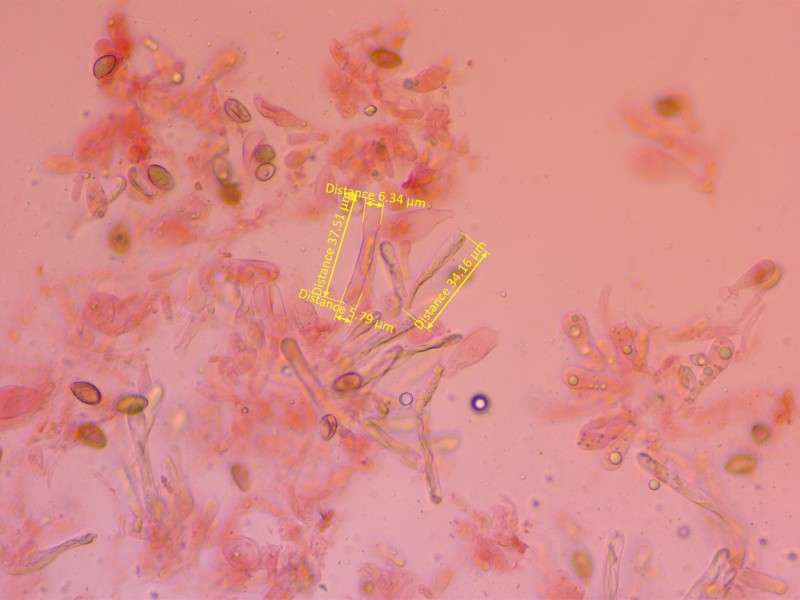

Cheilos in Kongorot, 400x:

Pleuros in Kongorot, 400x

Kaulos in Kongorot, 400x:

5) Hebeloma laterinum - Bräunender Fälbling

Waldrand bei Fichten und Lärchen:

Sporen in Kongorot, 1000x:

Cheilos in Kongorot, 1000x:

6) Hebeloma celatum - Täuschender Fälbling

In einem äusserst vielfältigen Mischwald:

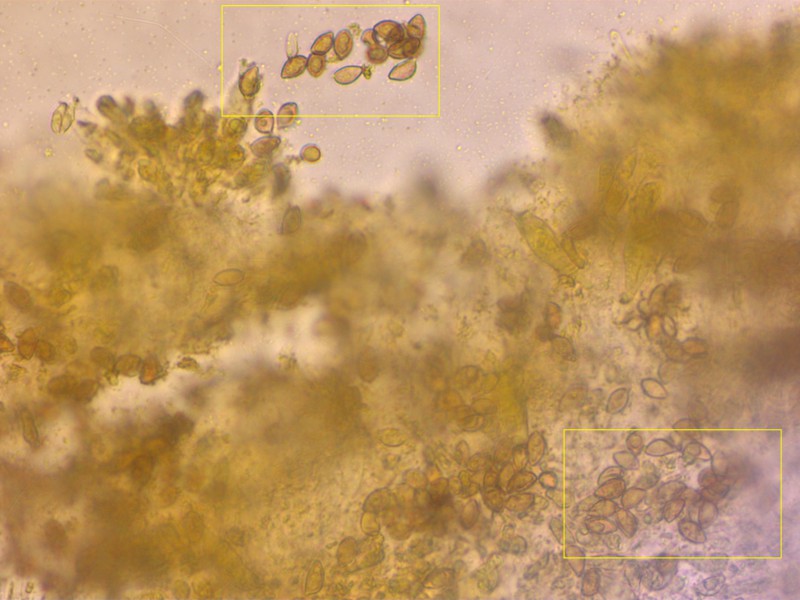

Sporen in Melzer und Wasser, zur Untersuchung der Jodreaktion. Bei Fälblingen ist es entscheidend, wie stark die Sporen reagieren.

Cheilos in Kongo, 400x:

So viel für heute, ein anderes Mal mehr.

Viele Grüsse

Raphael